Portrait d’Aude Nommick, post-doctorante en biologie cellulaire à l’Institut Jacques Monod

Aude Nommick est chercheuse post-doctorante depuis trois ans à l’Institut Jacques Monod (CNRS/Université Paris Cité), dans l’équipe « Organisation spatiale de la cellule » de Nicolas Minc, directeur de recherche CNRS. Elle se consacre à l’étude des cellules à l’aide de modèles marins.

La science, pour Aude, c’était une vocation. Petite déjà, elle veut tout comprendre : pourquoi les feuilles sont vertes, comment les poissons nagent… et même l’origine de la vie. En visitant le Museum d’histoire naturelle à Paris, avec ses parents, elle est ébahie par le squelette de baleine suspendu dans les airs. Après le bac, c’est donc tout naturellement qu’elle s’oriente vers une licence de biologie, puis un master de Biologie Intégrative et Physiologie (parcours spécialisé en biologie marine) au cours duquel elle effectue plusieurs stages dans des stations marines en France. Elle éprouve une véritable fascination pour l’océan, cet « univers pratiquement inconnu peuplé d’organismes s’adaptant à des milieux extrêmes de manière complètement magique » et qui permettent de comprendre des mécanismes fondamentaux de la biologie.

Sa thèse, effectuée à l’Institut de Biologie du Développement de Marseille, porte sur l’étude du mouvement et de la structure des cellules ciliaires d’une grenouille, le xénope. Présents dans les poumons, les organes reproducteurs ou encore les intestins, les cils cellulaires permettent l’écoulement de liquides. Mais des défauts peuvent être à l’origine de nombreuses maladies : infections pulmonaires, infertilités, maladies rares…

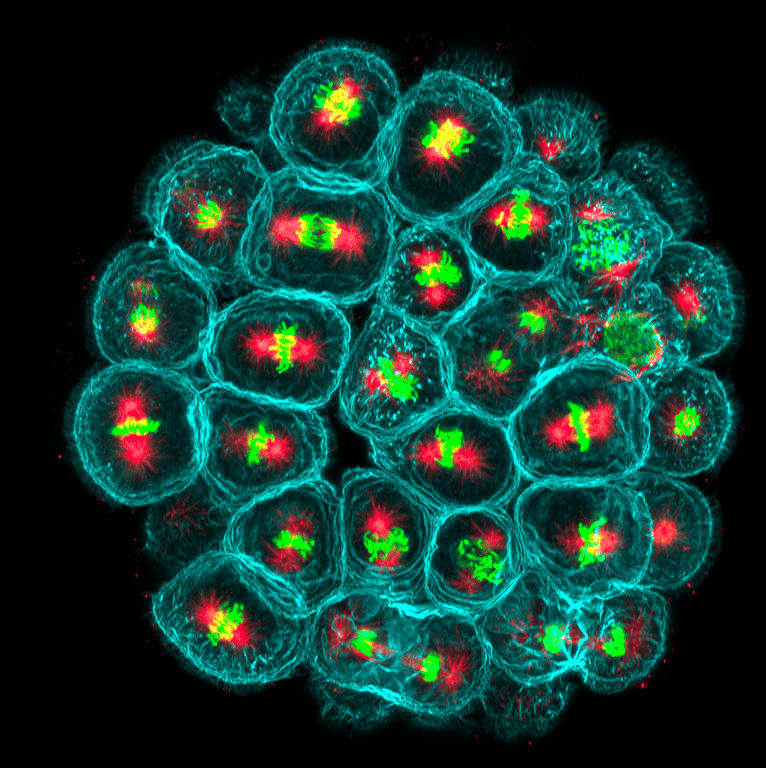

Pour son post-doc, Aude utilise des embryons d’oursins de mer au stade blastula (un stade précoce où l’embryon se présente sous la forme d’une sphère creuse entourée d’une monocouche de cellules). Ils constituent ainsi de très bons modèles pour étudier la division cellulaire : un défaut de l’orientation du plan de division cellulaire est à l’origine de plusieurs cancers épithéliaux.

Ce qu’elle aime le plus dans son travail – outre l’absence de routine – c’est d’avoir l’opportunité de voir l’infiniment petit avec les yeux – comme un « autre univers accessible uniquement par la science ». Passionnée de photographie et d’imagerie, elle participe régulièrement à des concours photos. Elle est d’ailleurs finaliste du concours La preuve par l’image, et a obtenu le Prix de la plus belle image de la Société Française de Biologie du Développement en 2023.

Elle apprécie les opportunités de partager, échanger et apprendre avec la communauté scientifique... mais aussi avec le grand public. En dehors du labo, Aude saisit ainsi chaque occasion de participer à des événements de vulgarisation scientifique : Fête de la science, Pint of Science, ateliers dans des écoles… Pour elle, le partage est essentiel. Elle a été très inspirée par Marie Curie, par son courage à faire de la science en tant que femme à son époque et presque sans aucuns moyens, mais surtout parce qu’elle est « un symbole de générosité et de « sciences pour tous » ».

En 2021, alors en troisième année de doctorat, Aude participe au concours Ma Thèse en 180 secondes. Résumer des années de travail en si peu de temps était un « défi fascinant » qui lui a permis de voir le travail accompli et de prendre du recul et de l’assurance sur son sujet, estime-t-elle. Et puis, « en tant que chercheur, on ne peut pas passer des années sans présenter son travail, donc autant en faire une deuxième passion ! ».

Aux futures chercheuses, elle conseille d’apprendre à ne pas considérer un résultat négatif comme un échec, mais plutôt comme un ressort ou un « coup de boost », car il y en aura toutes les semaines – d’autant plus qu’avec le vivant, on ne peut pas tout contrôler. Selon elle, il faut aussi savoir travailler en équipe et partager, car la « multidisciplinarité devient le nutriment principal de la science, en permettant d’innover et d’avancer ». Elle insiste également sur le fait que la science ne se limite pas à la recherche académique : il y a beaucoup d’autres options et une multitude de professions, y compris dans le domaine de la biologie !